Injectpower invente la micro-batterie à très forte densité d’énergie pour les dispositifs médicaux

Nos articles Tech

La medtech regroupe toutes les technologies utiles aux soins et à leur environnement. Les Français ne sont pas en retard pour labourer ce champ d’innovations. L’association MedTech in France réunit déjà une soixantaine de pépites de l’e-santé, la robotique chirurgicale, la cicatrisation ou les technologies optiques.

En Isère, Philippe Andréucci, le cofondateur d’Injectpower, développe une batterie pas plus épaisse qu’un cheveu, qui va alimenter dès 2025, les dispositifs médicaux implantables dans le corps humain. De quoi faire progresser sensiblement le traitement du glaucome dans l’oeil, des troubles neurologiques dans le cerveau ou venir rendre beaucoup moins invasive la star du soutien à l’activité cardiaque, le célèbre pacemaker.

L’un des trois fondateurs d’Injectpower, Philippe Andréucci, ingénieur Centrale Supélec et diplômé de l’école de commerce Essec, a passé plus de dix ans au Commissariat à l’énergie atomique de Grenoble (CEA) où il était responsable des programmes nanotechnologies, pour aller toujours plus bas dans la taille des composants. « Un programme que j’ai initié et piloté, qui a permis d’engager une coopération avec le Caltech (California institute of technology), une université qui compte une cinquantaine de prix Nobel ! »

Philippe Andréucci a créé et dirigé sa première start-up en 2012 (issue de technologies du CEA et du CALTECH) avec une expérience de management d'entreprise de plus de 7 années. Puis, à compter de 2018, il décide de trouver de nouvelles opportunités et plonge dans l'accompagnement de différentes start-ups. « Et là, je découvre la technologie des micro-batteries. Le CEA m’a laissé embarquer cette technologie pour créer Injectpower. » L’aventure entrepreneuriale débute en 2020, sur la base de cet alignement de travaux autour de la recherche du minuscule. « Au plus mauvais moment, à la veille de la pandémie et du confinement, » se souvient le directeur général, Philippe Andréucci, dans un sourire. « Ce fut aussi l’occasion de prendre du recul dès la création et de chercher à travailler avec la France et l’Europe, mais aussi avec les Américains car la medtech est très implantée aux Etats-Unis. »

Démultiplier le recueil d’informations

Ariel Cao, Enrique Malaret et Philippe Andréucci, chacun plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la microélectronique ou des dispositifs biomédicaux, s’associent sous l’enseigne Injectpower. Dès le début, ils se rapprochent des Américains d’Injectsense : « Il n’y a pas de lien capitalistique entre les deux sociétés, mais Injectsense nous fournit tous les cas d’usage et donc la crédibilité nécessaire » explique Philippe Andréucci.

Injectpower met au point et produit des micro-batteries pour les dispositifs médicaux implantables. « La santé connectée (digital health) a besoin de données toujours plus fiables, plus sûres, plus représentatives, avant de décider d’une action thérapeutique, » détaille Philippe Andréucci. C’est ce qu’on appelle le monitoring. « Il faut être au coeur du corps humain pour récupérer les meilleures données de manière régulière et donc disposer d’une source d’énergie fiable. Pour les dispositifs médicaux implantés aujourd’hui, l’énergie représente 80% du volume. Notre objectif est d’apporter une source d’énergie dix fois plus faible en taille ou dix fois plus dense en efficacité pour démultiplier l’acquisition d’informations. »

L’exploit technologique au service de la thérapie

Avec sa technologie exclusive capable de livrer une batterie dix fois moins encombrante, à fiabilité égale, Injectpower n’a pas tardé à se faire remarquer auprès d’Injectsense, son premier client américain, déjà capable d’implanter un capteur de la taille d’un quart de grain de riz, dans l’oeil, le coeur ou le poumon.

« Par exemple, un excès de pression dans l’oeil conduit à un écrasement du nerf optique et provoque un glaucome. Des capteurs incroyables bourrés d’électronique ont été développés, mais ils ne peuvent faire aucune mesure en continu car il faut un gros dispositif permanent pour les alimenter en énergie. »

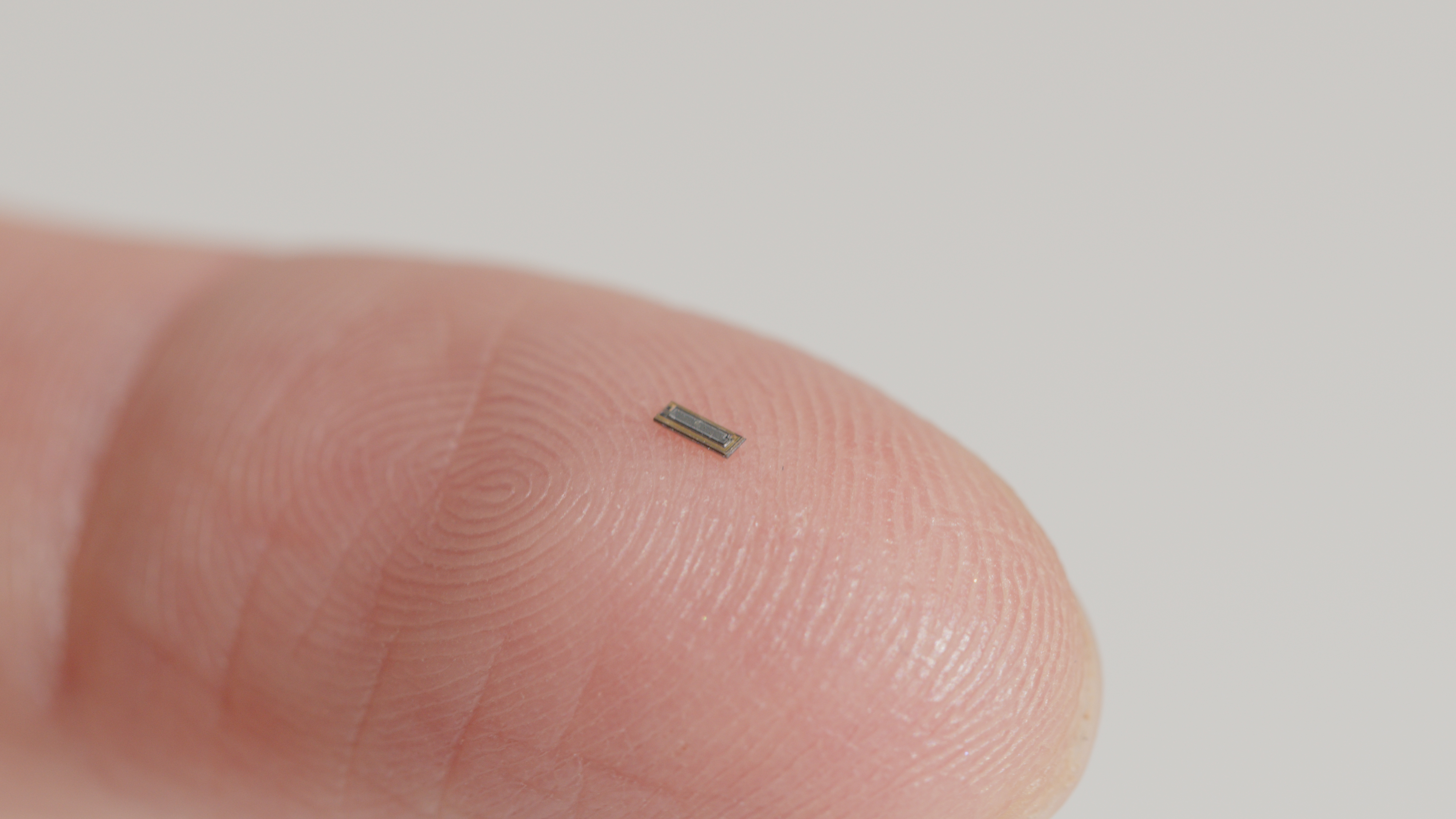

Le partenaire américain Injectsense a testé une première micro-batterie issue de la technologie du CEA et développée par Injectpower. Elle est dix fois supérieure en efficacité à tout ce qui avait pu être testé sur le marché précédemment. « On parle d’une puce de 1,4 mm2 et de moins de 100 microns d'épaisseur, précise Philippe Andréucci. C’est une poussière qui génère assez d’énergie pour mesurer la pression à raison d’une mesure toutes les heures pendant un mois. »

Au-delà de la prouesse technologique, c’est avant tout un progrès médical ; « Dans le cas du glaucome, on régule aujourd’hui la pression en prescrivant des gouttes matin et soir. Mais on ne sait pas ce qui se passe à midi ou à 14h, ou si la pression monte quand on fait telle ou telle activité. C’est un marché gigantesque qui concerne plusieurs pathologies. »

Rechargeable par un aimant caché dans une branche de lunettes

Une fois implantée, la micro-batterie est rechargeable par une technologie sans fil. Un aimant glissé dans une branche de lunettes va créer un champ variable et donc renouveler l’énergie de la batterie par induction.

Le glaucome est une maladie invalidante qui rend irrémédiablement aveugle. On ne sait pas la guérir ; au mieux la stabiliser. La seule cause principale, c’est l’excès de pression du fond de l’oeil. Pour un tiers des patients du monde occidental, on ne sait pas limiter cette augmentation de la pression qui met le nerf optique en danger et peut conduire jusqu’à la cécité. « Si ces patients sont monitorés, on pourra mesurer l’augmentation de pression en permanence et agir au bon moment, » prévoit Philippe Andréucci.

Au-delà de la dimension humaine, il y a de gros enjeux de coûts. Un patient qui perd la vue, c’est 20 à 30 000 euros de surcoût annuel pour la société.

Une production inimaginable hors de France

La solution Injectpower est aujourd’hui validée par la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats Unis. Pendant quatre ans, le système de santé américain va même rembourser les coûts d’implantation à 100%, le temps de valider la technologie et le bénéfice patient. Puis les assurances prendront le relais.

Le calendrier de développement est désormais arrêté. Courant 2022 les batteries seront mises en test et la technologie stabilisée. Concrètement il s’agit de disques de silicium couverts de minuscules batteries. « Nous avons un travail considérable pour observer comment le composant va réagir dans toutes les situations, même les plus improbables et corriger les éventuels défauts qui pourraient apparaître. »

Puis une ligne pilote sera lancée pour une première production dans le périmètre du CEA. « Nous n’imaginons pas de produire en dehors de la France ni de sous-traiter. Il y a une quarantaine de brevets et des secrets de savoir-faire. Il y aurait trop de risques à confier les clés à quelqu’un d’autre. »

C’est donc un investissement de 10 à 15 millions d’euros qui se profile pour une production de plusieurs millions de batteries par an. Un premier tour de table d’investisseurs industriels est en cours pour mobiliser 2 à 3 millions d’euros, avec des perspectives de développement spectaculaires.

La technologie transférable à plusieurs pathologies

Au-delà des pathologies de l’œil, la micro-batterie peut trouver de nombreux autres champs d’application. En neuro stimulation par exemple, pour la gestion de la douleur chronique,la pose d’un stimulateur en ambulatoire peut être envisagée avec possibilité de recharger la batterie toutes les semaines voire tous les jours si nécessaire.

Pour les pathologies cardiaques, la spectaculaire diminution de l’encombrement d’un pacemaker permettra de réaliser une implantation dans le ventricule en passant par la jugulaire. « Nous sommes en train de concevoir des batteries de moins de 1 mm à insérer dans un boitier de moins de 2 mm d’épaisseur. Grâce à la forme et au volume du dispositif, un simple geste en ambulatoire suffit pour l’intégrer sous la peau. « Le patient n'a plus besoin de porter une grosse batterie externe et il n'est plus utile non plus d'opérer pour changer la pile, » prévoit Philippe Andréucci.

La ligne de production devrait être rodée en 2025 et les patients atteints de glaucome pourront bénéficier de la technologie la même année. Pour la cardiologie, il faudra patienter encore peu. Mais Philippe Andréucci est formel : « Dès 2025, il y aura des batteries rechargeables et ultra miniaturisées dans le corps humain. »

À lire également

-

Nos articles Tech

Handddle fait passer l’industrie manufacturière au 4.0 avec la puissance de l’IA

Présents à l’édition 2024 de VivaTech, nommés par Forbes en 2023 parmi les « 30 under 30 » qui « créent les produits, méthodes et matériaux de demain », Handddle est une jeune start-up bordelaise qui entend profiter des technologies d’intelligence artificielle pour rendre l’industrie manufacturière plus efficace, plus fiable, moins polluante et moins coûteuse.

-

Nos articles Tech

BioMeca aide l’industrie cosmétique et pharmaceutique à prouver l’efficacité de ses produits

La jeune entreprise de biotech lyonnaise BioMeca propose des services innovants basés sur la biomécanique pour caractériser et prouver l’efficacité des principes actifs et produits développés par les entreprises de cosmétique et de pharmaceutique.

En croissance annuelle de 5 %, le marché mondial des cosmétiques devrait dépasser d’ici 2031 les 600 milliards d’euros (selon une étude de Transparency Market Research). Bien que non limitée à ce marché prometteur, la cosmétique est le principal terrain d’étude de BioMeca, une entreprise lyonnaise fondée fin 2016 par Julien Chlasta à l’issue de son doctorat en morphogénèse des tissus. -

Nos articles Tech

Maillance : aligner profitabilité et réduction de l’empreinte carbone de l’industrie pétrolière et gazière grâce à l’IA

“Le monde est entré dans une décennie critique pour faire advenir un système énergétique plus sûr, durable et aux coûts abordables – les perspectives d’accélération des progrès sont prodigieuses si des actions fortes sont engagées immédiatement”, indiquait l’Agence internationale de l’énergie dans son rapport de 2022.

Et parmi les actions à engager afin d’aligner la trajectoire du mix énergétique mondial avec la lutte contre le dérèglement climatique, il faut notamment pouvoir optimiser l’existant : “en attendant que la part provenant du pétrole et du gaz diminue, on peut réduire ses émissions, et nous rendons cet objectif de réduction compatible avec la profitabilité recherchée par les industriels”, expose Jean-Paul Dessap, CEO et fondateur de Maillance.